鷲見製材100周年にむけて

History1.鷲見製材3代

-

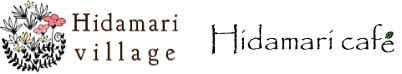

初代・鷲見市右衛門

製材も、土木も、芝居も、映画も

創業者・市右衛門の時代株式会社鷲見製材の創業は昭和3年(1928年)。鷲見製材の現会長の隆夫の祖父・鷲見市右衛門が、岐阜県郡上郡白鳥町(現・郡上市白鳥町)で創業しました。

元々製材業として創業したのですが、創業者市右衛門は、大正時代から土木工事業をやっていました。創業後は建築請負も手掛け、地元の学校や公民館、橋などの建築に携わりました。時に芝居小屋を経営し、戦後は映画館に鞍替え。都会の映画館に行けない地元の人に、映画を見る楽しみを届けたそうです。すべては人のため、地域のため。それが市右衛門の生き方でした。 -

二代目・鷲見一己

鷲見製材の基盤を固めた

二代目・一己二代目・鷲見一己が社長を務めたのは昭和40~50年代(1960~1970年代)。その前半は高度経済成長期に伴って木材需要が急増した時期に当たります。製材業にとって恵まれていたこの時期に、一己は懸命に働いて鷲見製材の基盤を固めました。

-

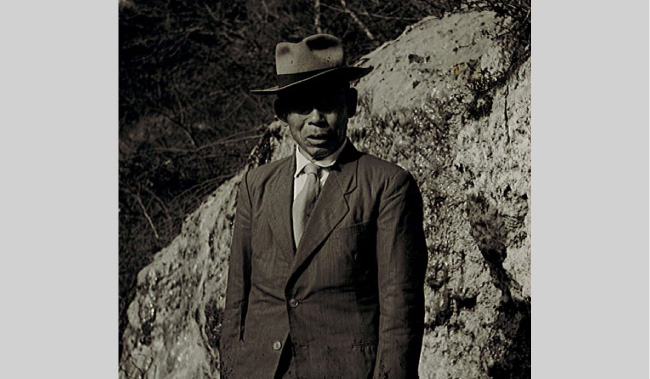

三代目・鷲見隆夫

地域のために、

今一番必要なことをやる三代目・隆夫が、父である二代目・一己に請われて鷲見製材に入社しのは、昭和52年(1977年)、28歳の時でした。帰る時に父・一己に出した条件は「私は好きなことをやる」でした。

家業を継ぐために戻りはしたものの、日々の仕事は父に委ねて、いろいろな経験にチャレンジしていきます。それらを通して、地域の行く末を深く考えるようになりました。

History2.郡上の森を守るために

-

議員時代の鷲見隆夫。

地域のために、

今一番必要なことをやる地域の疲弊――その頃、隆夫は「地域の疲弊」が気になって仕方ありませんでした。その地域に生まれ育って、自分たちの手でまたその地域を担っていく、それが隆夫にとっては当たり前でした。ところが時代が変わり、人々は都会に流れ、地域に活力がなくなっていきます。隆夫は、誰かが何かしてくれるのを待っていられなくなりました。

「自分でやるしかない!」隆夫がそう決意するまでに時間はかかりませんでした。昭和58年(1983年)、町議会議員選挙に起ちました。当時34歳でした。

町議会議員を3期12年務め、まちづくりのために奔走しました。隆夫が問い続けたのは、「今、地域に何が必要か」です。たった今、皆が直面している問題から目をそらすことなく、なんとか解決しようと起ち上がるのが隆夫という人間でした。 -

郡上製材工場にて

一般建築用材から社寺建築用材へ

キーワードは「木」初めて議員になった同じ年、隆夫は父から鷲見製材を引き継ぎました。三代目社長・鷲見隆夫の誕生です。

隆夫は、社長になると社寺仏閣向けの製材を手掛けるようになりました。それまでの鷲見製材はというと、近所の大工の希望に合わせて、住宅などに使われる一般建築用材を挽いていました。周囲にある多くの製材所がそうしていました。しかし、隆夫は「皆がやらないことがしたい」と常々思っていました。幸い、身近に木曽檜という良材があります。隆夫は、周りの製材所がやらない社寺仏閣向けの製材をやろうと考えました。 -

各務原市浄念寺本堂納材

社寺仏閣向けに、おもに木曽檜と欅(けやき)を挽きました。社寺仏閣建築で定評のある大手建設会社との取引が始まると、業績は順調に伸び、まもなく社寺仏閣建築用材に特化しました。その後、この分野において全国に名を馳せるまでに成長しました。

「キーワードは木です」と隆夫は言う。「時代が変われば求められるものが変わるのは当たり前です。だから、業態は変わってもいい。木を活かすのが私たちの務めです」それが、三代目・隆夫の事業観です。

その時代に必要とされる製品を地域の木でつくり、地域に活力をもたらす。そのために、鷲見製材はあります。取扱うものが一般建築用材から社寺建築用材に変わっても、さらに住宅会社になっていっても、地域と木を想う気持ちに変わりはありません。鷲見製材が守り続けたいもの、それは森と地域です。 -

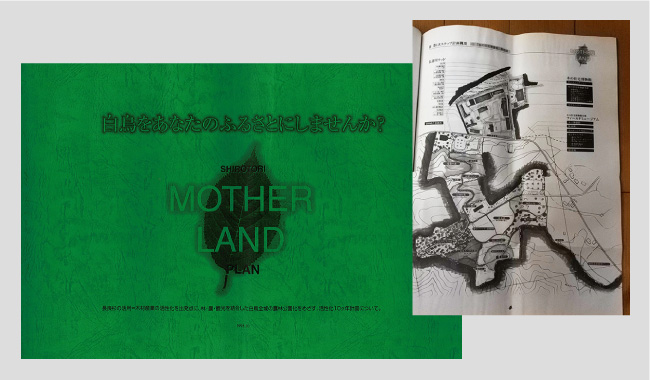

白鳥マザーランドプラン

母なる白鳥町を想って

「MOTHER LAND PLAN」「なんとかして、白鳥町全体を活性化させたい」そんな想いがさらに強くなった隆夫は、木に携わる町の人たちと共に、平成7年(1995年)、”白鳥マザーランドプラン”を作成しました。”MOTHER LAND”、すなわち、母なる白鳥町の将来を自分たちの手で担おうという、白鳥町活性化10ヶ年計画です。

白鳥町は、林業と農業、観光のまちです。白鳥町の3つの資源をつないで、都会に住む人たちの深刻な現状を少しでも解決しようというのが、隆夫の狙いでした。白鳥町に農園付の貸別荘・住宅をつくり、都会の人たちの心を癒す美しい景観を整備する。地域材住宅の普及のために、ミュージアムをつくる。大工や林業専門家を育成する。白鳥町の住民に都会の人たちの「白鳥の親戚」になってもらい、農村で暮らす知恵を伝えてもらう。マザーランドプランに白鳥町の将来の夢を乗せました。

このマザーランドプランの構想はあまりにも大きく、今のところまだ実現していません。

しかしその大きな夢を糧として、製材工場の見学やNOVUファームでの農業体験など、一歩一歩、実現に向けて歩みを進めています。

Hostory3.ひだまりほーむへ

-

住宅事業部設立当初の郡上営業所

住宅事業部(現・ひだまりほーむ)設立

志を同じくする地域の建設業者の仲間が集まって木材加工事業をスタートさせましたが、残念ながら、順調には進みませんでした。

白鳥町の建設業者は、どこも決して大きな会社ではありません。今の時代、効率を追求しなければ経営は立ち行かなくなります。各社とも、地域を想う気持ちとは裏腹に、自社にとって便利なプレカット工場をそれぞれが持つようになりました。

そんな中の平成10年(1998年)、鷲見製材は住宅事業部を立ち上げました。隆夫は地域を守るには自ら動くしかないと決断したからです。

隆夫は考えました。地域の木を良質な建築用材として売ろうとしても、その売り先となる住宅会社を見つけるのが簡単ではない。良い材を良い住宅にしてエンドユーザーに届ける住宅会社があれば、地域の森を活かせるのではないか。「木を使い、森を蘇らせるために必要なのは住宅会社だ」隆夫は、そう答えを出しました。

それは、老舗の材木屋が新たな一歩を踏み出した瞬間でした。創業から70年。「地域の木を活かしたい」という強い想いが、鷲見製材の新しい扉を開けました。 -

事務所移設当時の岐阜営業所

岐阜のまちで日本の木の家を建てる

顔の見える家づくり、

国産材100%の家鷲見製材の役割は、地域の木を活かし、森を守ることです。永い年月をかけて木を育て、最適な用途に加工して木の特性を活かした家を建てる、そのすべての過程に携わる人の想いと技術をエンドユーザーにつなぎたい。鷲見製材の住宅事業部は、「顔の見える家づくり」と「国産材100%の家」を掲げました。しかし、住宅事業は簡単ではありませんでした。現社長の四代目・石橋常行が鷲見製材に入社したのは、この頃のことです。

最初の4年ほどは、年に数棟しか受注がなかったのです。「それでいい」と思っていました。けれども、本当に地域の木を活かすためには、できるだけたくさんの人に鷲見製材の考え方を知ってもらわなければならない。そう気づいた時、隆夫は「住宅事業に力を入れなければならない」と決断しました。

平成11年(1999年)、鷲見製材住宅事業部は自らに”ひだまりほーむ”という名を付けました。木のやわらかなやさしさを伝えるこの名前は、当時の社員皆で話し合って選んだ名前です。お客様に、鷲見製材がつくる木の家のあたたかなイメージを伝えたかったからです。

平成15年(2003年)、住宅事業部の拠点を岐阜市内に移した頃から、ひだまりほーむの躍進が始まりました。当時はまだ「日本の木の家」は珍しく、建物の完成見学会をすれば、対応しきれないほどのお客様が集まるようになりました。今では、岐阜で木の家を建てようと思った人なら誰もが一度はひだまりほーむを訪れるほど、その名を知られるようになりました。

平成17年(2005年)、初めての住宅展示場(現・風の棟)をOPENさせました。隆夫は、もっともっと多くの人々に木の良さや森を守ることを肌で感じてもらう必要性を感じていました。この住宅展示場のOPENがひだまりほーむの新しい時代への入り口でした。その後、受注棟数が増え、社員が増え、ひだまりほーむは成長していきます。 -

本社を岐阜市東鶉へ移転

三代の想いを引き継ぎ更なる発展へ

平成22年(2010年)、本社を創業の地である郡上から岐阜市東鶉へ移すと同時に四代目社長・石橋常行が誕生します。住宅事業に一本化し、岐阜の地に根ざした地域工務店として新しい一歩を踏み出しました。石橋は、三代続いた想いをしっかりと受け継ぎ、更なる発展をすることが、この地においての恩返しであると心に誓いました。

鷲見製材は、時代の流れに合わせてその姿を変えながら、90年以上の歴史を刻んできました。鷲見製材の中心は製材業から住宅事業に移り、そして今では住宅事業のみならず、飲食事業など暮らしにまつわるさまざまな事業を展開しています。「心豊かな人生をつくる。」その根底にあるのは、創業当初から受け継がれる地域を想う気持ちなのです。